Nacionales – Experiencia del ensayo venezolano (7/11)

Los Espuelazos

Keila Vall de la Ville

Una nota escrita hacia atrás

Lo que nos es legado es lo que de la herencia están falta, lo que a la herencia le falta

Gina Saraceni

Los ensayos de Gina Saraceni que originan esta nota, ensayosviajados desde Venezuela, subrayados y marcados, de esquinas dobladas y notas adhesivas en asombro punzante, reposan en mi escritorio de Nueva York mientras escribo desde otro lugar, no llegaré a ellos antes de esta entrega. Luego de la inicial, muy lógica y causal preocupación por la falta, hallo auspiciosa esta (im)perfección: es llamado a “romper devota la herencia”, trabajar a partir de mis escasos apuntes y memoria incierta, con mis fantasmas, desde el encantamiento. Esta será, me digo, una nota “escrita hacia atrás”.

El trabajo de Saraceni sobre la herencia punza mi alma desde el primer día en que abrí las páginas de La soberanía del defecto, edición en cuya portada la “c” de “defecto” aparece al revés. La herencia como reafirmación y reactivación del pasado en el presente mediante un acto de traición: no dejar el mandato intacto, “interrumpirlo, ejecutarlo, traicionarlo, transformarlo como modo de serle fiel”, interpela mi propia genealogía catalana, francesa, polaca y venezolana a la que me apego siempre perdiéndola; un legado conocido apenas parcialmente, perdido en altamar y carreteras, historia llena de vacíos reactualizados en tiempo presente, en el hacer, ser y decir. El espectro del ausente responde mis preguntas. Así mismo soy causante de una memoria defectuosa. La identidad de mis hijos de madre migrante está dividida entre dos lenguas o traduce al instante cada contenido que ofrezco, yo misma legando precariamente un pasado que invita una nueva traición. Con Saraceni: “Solo se recuerda en una lengua y la memoria es el modo como esa lengua suena”, de manera que traduzco lo intraducible en cada estación del legado. Mi espectro les ofrecerá también una historia defectuosa, porosa y filtrada. La abrazarán para reactivarla perdiéndola. La aproximación de Saraceni (en genealogía con Derrida y Benjamin) al pasado como “proceso que se realiza en el presente y tiene lugar en el momento de su rememoración”, como actualización constante a través del espectro, reaparición de lo que dejó de estar pero que sigue estando, me interpela como heredera, causante, y porteadora de mi propio legado: dejo piedritas en el camino para poder volver a esa que fui, ya no seré, sigo siendo.

Este pasado vivo re-creable, me lleva a el tiempo no-occidental, mítico, serie de eventos simultáneamente accesibles, re-actualizables y re-creables a través del rito, el relato, el procedimiento. Nos pensamos modernos de tiempo lineal, eventos emplazados y concatenados siempre nuevos y distintos sobre un vector “hacia adelante”. Libera y es inevitable la convivencia con el pasado, su re-creación, el pasadizo encantado. Emociona saberse fiel a la herencia fracturada, la historia verdadera oblicua y viva, desentendida de toda mayúscula. Dar al espectro el lugar que merece.

Laura Margarita Febres

Un encuentro inspirador

Como muchas de los eventos que ocurren en esta vida a las cuales no podemos encontrar razón ni justificación aparente, quiero expresar que mi encuentro con el ensayo venezolano, no provino al principio de una decisión personal o de un conocimiento previo del corpus inmenso y riquísimo al cual luego me enfrentaría. Sobre todo, he estudiado a la generación de ensayistas de los primeros cincuenta años del siglo XX y me perdonan todos los demás a los cuales no he dedicado unas líneas.

Después de terminar mi pequeño libro Perspectiva Crítica sobre la obra de Teresa de la Parra estaba convencida de que mi campo de estudio en la literatura sería la novela y que nadie podría desviarme de esa elección. Pero cuando inicié la búsqueda de un tutor para la tesis de Maestría en la Universidad Simón Bolívar alrededor de 1981, el profesor Arturo Ardao, especialista en el pensamiento de América Latina al cual admiraba por sus condiciones personales y éticas, me dijo que si no era pensamiento latinoamericano no podía trabajar con él. Y que me proponía tan sólo tres autores si quería hacer la tesis: José Enrique Rodó, José Martí o Pedro Henríquez Ureña. Ante mi propuesta de por qué no trabajábamos un pensador venezolano, me contestó que su cátedra era el pensamiento latinoamericano y que para ello existían otros especialistas que me podrían asesorar.

Rápidamente le dije, profesor usted ha escrito mucho sobre Rodó, sobre José Martí se han escrito ríos de tinta en Latinoamérica, el que creo que se conoce menos es Pedro Henríquez Ureña, así que trabajaré sobre él.

Confieso que en ese momento habría leído dos artículos de Pedro Henríquez Ureña, lo conocía muy poco. Comenzó entonces un largo viaje lleno de obstáculos que empezó con la búsqueda de la primera edición de sus obras completas en Santo Domingo, República Dominicana que en ese momento no había agregado cultural que me pudiera traer a Venezuela. Tenía una hija que no había cumplido un año y mi papá me dijo que su mamá nunca lo había abandonado y que cómo era capaz de dejarla sola en Caracas. Como consecuencia dejé el pasaporte y gracias a mi hermana Carolina Febres quien perdió una cita médica, me llevó el pasaporte a Maiquetía, pude abordar el avión.

Con uno de los dos trabajos sobre Pedro Henríquez Ureña, Transformación y firmeza estudio Multifocal de Pedro Henríquez Ureña gané una mención en el Concurso que patrocinó la OEA en el centenario de su nacimiento en 1984, entré en el mundo del ensayo, estudiando a los hijos de la Generación del Centenario mexicana José Vasconcelos, Antonio Caso y Alfonso Reyes entre otros. Creo entonces que gracias al estudio del gran dominicano, me enamoré de Alfonso Reyes ya fallecido y a ratos quería que la tesis fuera sobre él, sentimiento irracional de mi parte que no desmerece para nada la obra de Pedro Henríquez Ureña.

Algo parecido me sucedió cuando empecé a trabajar a Mario Briceño-Iragorry y las luminarias en el campo del ensayo que lo acompañaron la Academia Nacional de la Historia en Venezuela cuyos discursos de incorporación estudio en mi libro La historia en Mario Briceño Iragorry como César Zumeta, Augusto Mijares, Enrique Bernardo Núñez, Arturo Uslar Pietri y Mariano Picón Salas de quien también me enamoré, pero continué trabajando disciplinadamente al autor trujillano.

Creo que ese pensar del ensayista sin estar seguro de que tiene la razón y tratar de hacer partícipe al lector de la indagación sobre la que está escribiendo es lo que más me ha atraído del ensayo durante tanto tiempo. Esa duda de la existencia de certeza en tiempos de totalitarismo cuando muchos creen que su verdad es la única, pienso que mantendrá vigente al ensayo venezolano y latinoamericano por mucho tiempo.

Tanto Pedro Henríquez Ureña como Mario Briceño Iragorry amaron a estas frágiles repúblicas e intentaron proponerles soluciones para su futuro con la convicción de que quedaba un largo camino por recorrer. Sin duda hay que intentar leer un poco a los ensayistas mencionados.

Leonardo Rivas Lobo

Virtud de un catalizador

Cuando pensé en la palabra ensayo, agitar esa rama me condujo a catalizador; cavilar sobre la asociación de un término con el otro y su equidistancia con la pregunta: ¿por qué me importa el ensayo venezolano? Es hablar sobre mi experiencia con esas lecturas (páginas leídas con la presión y el rigor que fomenta la academia, aunado con el ocio y la silvestre intuición que se halla fuera de ella). Los párrafos que recuerdo (aquellos a la que volvería y vuelvo) son los que me han hecho comprender que si bien, muchos ensayan, no todos lo hacen con la soltura propia de alguien que domina su oficio: escribir sobre una inquietud cualquiera (lengua tensada sobre abismos aullantes) y desencadenar una marea de pensamientos en los lectores.

Procuré mantenerme en la diacronía del siglo XX (cauce predecible para leer ciertas ondas), y así pensar a los que ya no ensayan más, dejando tranquilos a los que están ensayando ya, sin reflectores incómodos. Más allá de Mariano Picón-Salas y su prosa memorial, que conjugó tantos tiempos en una página; propongo otros catalizadores que hacen que me interese por el ensayo venezolano, su difusión y vigencia: Teresa de la Parra y su conferencia “Influencia de las mujeres en la formación del alma americana” (¿un ensayo público?) dada en Bogotá; Julio Miranda y la minucia con la que habló sobre el poema en prosa en Venezuela, las voces en el espejo y el gesto de narrar (tres prólogos en tres ediciones que demuestran un oficio de lector y crítico, con cifras para analizar más allá de la palabra a la literatura venezolana del siglo XX); Francisco Rivera y su búsqueda sin fin; Octavio Armand y esa escritura contra la página (ensayos que ensayan reunidos) que expone y deforma ideas como regates para sortear muros. Asimismo, quiero leer los ensayos de Andrés Mariño Palacio, Ida Gramcko, Victoria de Stefano y seguir leyendo los ensayos del profesor Luis Moreno Villamediana (como “La utopía literaria de Victoria de Stefano”).

Estos son algunos ensayistas, que para mí, poseen esa virtud catalizadora que nutre a cualquier lector/escritor; leerlos es ensayar con ellos y esa cercana impresión no abunda en estos tiempos. El ensayo venezolano es otro gran acervo que debemos cultivar, defender y difundir, porque esas señas también nos (d)escriben.

Leopoldo Tablante

El cuerpo de lo sublime

A la profesora y poeta Patricia Guzmán le gustaba someternos a prueba y a comienzos de ese año escolar, en 1991, nos dio a leer El Dios de la intemperie, de Armando Rojas Guardia.

Así que ahí me puse: en medio de aquella crisis entre vida clerical y deseo humano en la que una voz repara en su soledad y en la realidad de sus instintos para seguir creyendo en la bondad y en la belleza.

Dice: «No hay ninguna imagen, ningún lugar (ninguna topología concreta o simbólica) donde pueda en realidad abrigar la esperanza de detenerme. Sólo la marcha es, en sí misma, sedentaria. Sólo ella es mi hogar».

El autor camina en su desierto propio e inevitable para conciliar las necesidades del cuerpo con los protocolos de la fe. Esa penitencia me aclaró más tarde la mecánica del ensayo como género literario. El propósito de Rojas Guardia parece ser aclararse la noción «de sentir en el amor», parecido a como en el siglo dieciséis Michel de Montaigne reflexionaba y dudaba abiertamente sobre «la inconstancia de nuestras acciones», «la conciencia» o aun «la necesidad de mentir».

La motivación de Rojas Guardia es profunda y sencilla. «Esperar, al fondo, una Inmensa Compasión, una Ironía redentora, misericordiosa». «Ironía» traduce aquí el paréntesis de amor que lo exima de juicio ante la realidad de que su cuerpo y sus placeres se funden con su fervor místico. «Alguna vez comprendimos, atisbamos resplandores que luego no pudimos, no podemos traducir, y que por eso mismo olvidamos». Lo sublime, pensaba María Magdalena, no sería perceptible sin la corporeidad del ser de carne y hueso que lo experimenta. Rojas Guardia suscribe la misma idea cuando afirma «que también las almas tienen tacto y pueden tocarse». Después de todo, los relatos religiosos son, entre otras cosas, actos de imaginación moral con que la humanidad que desea y percibe se despoja hacia la trascendencia.

Aquí estamos, comprobamos y comprendemos, en primer lugar. «Lo físico y lo moral son inseparables. Hay que ver las cosas tal y como son», dice Jean Louis Trintignant en su famoso diálogo con Françoise Fabian en la película Mi noche con Maud (Eric Rohmer, 1969). En palabras de Rojas Guardia: «¡El cuerpo es la música sonando!»; o «[p]udo ser, pues, en todos estos instantes deshilvanados del asombro: allí conocimos, en rapidísimos fulgores, dimensiones abiertas, puertas que dan a una llanura, comarcas de lo real que hablan de que acaso haya niveles desconocidos a los que accederá nuestra vida transformada». La materialidad deseante implícita en El Dios de la intemperie –con sus puertas abiertas hacia las emociones o la fe– advierte que la transformación (la sublimación) depende de la vitalidad con que nuestra presencia nos revela el fenómeno de las promesas y despeja el albedrío de creer.

Lourdes Graciela Fierro Bustillos

El lago Parime descubierto (1990)

Esta Época planetaria de la Historia de nosotros, los terrícolas, se inauguró con el alunizaje del Apolo en 1969…, y ya nos envuelve. Lo por descubrir aguarda en el Infinito. Un ensayista caraqueño se destaca como descubridor: Charles Brewer – Carías (n. 1938 – la eternidad), fervoroso explorador y amante de esta Venezuela donde quedan aún espacios con débil implantación social (CARRERA et al., CENDES, 1982). Las más de 250 expediciones de Charles Brewer preparan esos espacios para una mayor, y sana, presencia de esta sociedad en su territorio. Como siempre desde 1500, sufren descubridores y descubiertos en este proceso. Estas líneas no tratarán de hazañas brewerianas que penetraron la roca madre de la Tierra, ni de otras donde presta su apellido a cuevas, nuevas especies y bichos rarísimos. Y, como descubrir es, además, declarar lo descubierto, Brewer – Carías lo comunica generoso pues va dejando informes, fotografías, mapas, libros, opiniones…, suficiente prueba de su talante ensayista. Su obra está al alcance (charlesbrewer.com) y su hija la difunde con juvenil sabiduría (karenexplora.instagram).

De sus descubrimientos, me interesa en particular el del Lago Parime (1990), acerca del cual anduvo por extensas bibliografía y geografía hasta descubrirlo en el Sur del Sur de Venezuela, elevado a 600 msnm, ya seco después de algún lejano cataclismo. Su fondo de 250 Km de largo por 50 Km de ancho debió estar cubierto de agua en tiempo tan lejano como 1,7 billones de años; varias sierras lo bordean: Unturán, Tapirapecó, Parima y los casi 3.000 m de altura del Neblina.

La prueba de este descubrimiento “breweriano” luce pueril: el enorme ciempiés que muestra el mapa de Walter Ralegh (ca. 1596), perdido durante dos siglos y medio, y el otro, borroso, que se adivina en una primera fotografía aérea de las muchas aportadas por Brewer. La semejanza entre ambas imágenes proclama el descubrimiento del lago Parime por Brewer quien siguió la información que dieron los indígenas al gran Antonio de Berrío (Segovia 1527 – San Tomé de Guayana 1597) a quien Ralegh retuvo en Trinidad hasta copiar la información de sus expediciones buscando el Dorado, y luego liberó. Ralegh no incluyó este mapa en su Discoverie (1596): lo ocultó celosa Isabel I, la reina británica, por considerarlo secreto de Estado. Nuevas imágenes y pruebas se van sumando. Me resulta inevitable emocionarme y agradecer.

Lourdes C. Sifontes Greco

Recuerdo las preguntas que Iraset Páez Urdaneta se hacía, en cierto ensayo a fines del siglo XX, sobre el significado de algunas tendencias políticas, del conocimiento y de la cultura. Resuenan en mí al leer las noticias, al asomarme a las redes sociales o al sorprenderme ante quienes no manifiestan ninguna curiosidad frente a una palabra que no conocen. Siguen vivas, como corresponde al recorrido en el que todo buen ensayo despliega, según Virginia Woolf, esa cortina que rodea al lector.

Evoco también aquel paseo de Juan Liscano por el “Poema conjetural” de Borges en el que entreteje las distintas visiones de la emancipación, reconoce la imposibilidad de “geometrías sociales perfectas” y conmueve, además, mis raíces venezolanas y argentinas…

Sostenía Santiago Kovadloff que el ensayo no presume de certezas: “es una invitación a la convivencia analítica”. Su huella es compañía, creación de un encuentro en el que dudas, indagaciones, tropiezos y hallazgos convierten el pensamiento en itinerario compartido: asentir, disentir, descubrir, cuestionar y reconsiderar se hacen conversación en la lectura. Como cuando nos topamos con la intensidad crítica de Juan Nuño, cuando Ildemaro Torres ilumina las profundidades del humor, cuando Rafael Tomás Caldera ensalza el hábito de releer o cuando un consternado Uslar Pietri, décadas después de su desoído consejo, escribe “Sin sembrar el petróleo”.

Decir “ensayo venezolano” despierta un aluvión de títulos y firmas que escapan al alcance de estos párrafos. Y aunque nuestro caudal ensayístico en arte, literatura, filosofía y otros ámbitos merece un extenso tributo, hoy, quizás por vivir en la Venezuela de estos tiempos, mi mapa personal elige (¿exige?) mencionar algunas de las voces que, buscando caminos para la comprensión diacrónica y sincrónica del país, ofrecen la lucidez conjunta de razón y sensibilidad. Advertía Picón Salas que la historia no es documento inerte ni contraposición radical entre épocas doradas y eras oscuras. En nuestros ensayistas se enlazan las miradas de un conocernos y reconocernos en ese sentido. Y después de aclarar que muchos nombres ausentes vibran aquí entre líneas, sencillamente agradezco las páginas de Domingo Miliani, Luis Castro Leiva, Elías Pino Iturrieta, Ana Teresa Torres, Susana Rotker, Rafael Fauquié, Rafael Arráiz Lucca, Gisela Kozak, y las de todos los que exploran la narratividad de nuestra historia, el rol de la memoria, nuestros mitos, la civilidad, el mesianismo, las utopías, las nostalgias colectivas, el intento de explicarnos y los problemas de un entorno en el que a veces naturalizamos lo que no deberíamos… Ensayistas que han sido y son narradores, poetas o investigadores, cuyo abordaje cuidadoso de pasado y presente demuestra que la rigurosidad no implica rigidez: la buena prosa se hace voz poética, charla enriquecedora, discusión fructífera en silencio, estímulo para otros debates y escrituras.

Tampoco puedo dejar de rozar la reflexión sobre la palabra: la defensa de la conciencia lingüística de Picón Salas, que hermana propiedad y fuerza creadora; los retos de la literatura ante las comunicaciones audiovisuales y metaverbales, revisados por un Liscano que parecía anticipar el mundo de hoy y que dialoga con el Rafael Cadenas que escribe, entre sus cavilaciones de distintas épocas sobre la necesaria recuperación de la lengua y la lectura en la educación, que “la lengua (…) está más cerca de nuestro ser que cualquier otro instrumento”.

En fin, la palabra: hacedora de espacios, de identidad, de sueños. De ensayo y pausa entre las prisas del mundo. Decía Ida Gramcko, en ese discurrir insondable que es su Poética (texto centauro indiscutible), “el verbo balbucea pero cimenta magnitudes”. Y en el universo del ensayo venezolano, la invitación del verbo funda la magnitud del abrazo y la corresponsabilidad reflexiva.

Luciana Kube Tamayo

Aquiles Nazoa siempre ha sido iluminador en los momentos más importantes de mi vida. De adolescente, entre los textos que disfrutaba recitando de memoria estaba su Credo. Lo veía impreso en las ferias del libro, en los pasillos de la universidad, en la casa de mis amigos. Era omnipresente en la Caracas de los años noventa.

Nazoa me recuerda muchas cosas de la vida sencilla y de una mente brillante como la que también tenía nuestro pintor Armando Reverón, con el que siempre lo relacioné. De hecho, cuando fui al Castillete, la Casa Museo, antes de que la sepultara la tragedia de Vargas, sentí que Nazoa caminaba a mi lado y que las muñecas de sus textos vivían en las de Reverón, que me rodeaban en aquel espacio lleno de una magia tan especial.

El compositor Federico Ruiz, con quien compartía a menudo en el Conservatorio Simón Bolívar, compuso su ópera Los martirios de Colón con texto de Nazoa. Todas las veces que vi esta ópera, interpretada por grandes amigos y maestros, encontré tanto humor, inteligencia e ironía, que podría verlo muchas veces más y siempre encontrar algo insólito.

Me fui a vivir a España y el libro que no dudé de llevar siempre conmigo fue La vida privada de las muñecas de trapo. Es un texto que me lleva a lo mejor de mi ciudad, de mi país y de mi pasado. En los días más difíciles, en los más fríos, leerlo me trajo los olores, colores y sonidos que mi alma pedía con suma urgencia imaginando “el lenguaje de los pájaros” con el que habla la mamá de Mateo Manaure. También al leer una y otra vez su “Caracas física y espiritual” me doy cuenta de que esas “intimidades tiernas” con las que dice “nadie se reconoce” según Nazoa, son precisamente aquellas en las que todos nos reconocemos.

Revisitar al poeta del pueblo, con todo su humor y su amor, renovó una y otra vez mi capacidad de creer y a la vez asombrarme. Esto proviene del hecho hacer visibles (y audibles) esos rituales cotidianos que nos conforman como venezolanos con una agudeza y una intuición asombrosa, con una cercanía que hace al poeta eterno, atemporal e íntimo. Definitivamente imprescindible.

Leerlo es siempre reconciliarme con la forma en que nos expresamos, con nuestra lengua vernácula. Por eso lo experimento como una referencia en mi imaginario “poblado de recuerdos”, pensamientos y emociones más profundas, donde encuentro la inspiración para cantar, escribir o bien para seguir indagando en nuestra esencia venezolana.

Luis Mancipe León

Aunque Dios no existiera la Religión sería Santa y Divina de todas maneras.

Dios es el único ser que para reinar no tiene necesidad de existir.

Charles Baudelaire

Cuando era niño creía con fervor e inocencia. Recién superados los 7 u 8 años mi hermana me habló del Big Bang. ¿De verdad crees que Yhavé hizo el mundo en 7 días? Se puso a hablarme de la nebulosa, el cúmulo de materia, su estallido energético y nuestra absurda, azarosa existencia: la evolución. Esa tarde se me agrietó la fe. Cuando nos encontró, a mí llorando y a ella riendo, mi madre la regañó, naturalmente. Hace poco, entre vinos, recordábamos esta anécdota y mi hermana me confesó: Lo hice para que no terminaras siendo un cura. Ciertamente, de niño, mi deseo más grande era estar cerca de Dios, y tenía vocación.

Igual, me considero católico –de formación. Es una fortuna haber crecido en el más pagano de los monoteísmos, el que admite divinidades femeninas, y uno puede encomendarse a cuantos santos y patronas precise. Pero cuando entro a una iglesia –hoy lo hago exclusivamente por compromiso o goce estético– me resulta inevitable sospechar que esa arquitectura no es más que una arbitrariedad circunstancial. Fuera de la conquista, la imposición de la cristiandad, la abolición, prohibición o asimilación de dioses griegos y romanos, incluso africanos e indígenas, ¿qué hace a la religión católica más verdadera que otras?

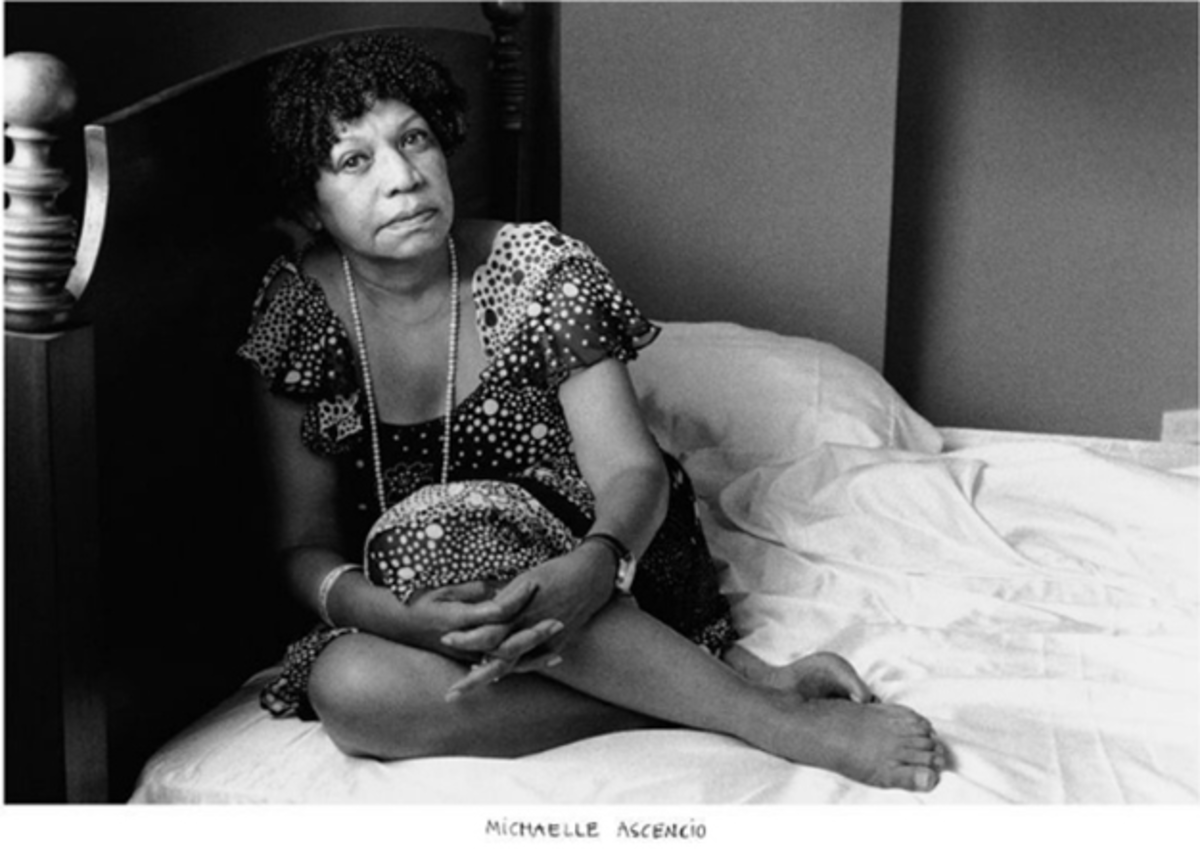

Hubo un libro que me ayudó a comprender mejor mi situación: De que vuelan, vuelan. Imaginarios religiosos venezolanos, de Michaelle Ascencio. Llegó cuando ya había pasado la veintena de años, y me regaló esta perla de concepto: “El catolicismo de fachada”. Sí, entre mi familia y amigos muchos vamos a misa solo cuando alguien muere, o cuando se casa, si hay un bautizo…, jamás se confiesan, comen carne en Semana Santa y rara vez se confirman. Entonces, salvando a mi madre, mi abuela y algunas amistades, la fe católica de mis círculos no era más que un por si acaso. Yo mismo no me atrevo a decir que no creo, solo que no creo así.

Deus sive natura. Celebro que Francisco, en su agonía, intercediera por la canonización del doctor José Gregorio Hernández, pero él ya era santo y cumplía milagros antes de que el Vaticano lo admitiera.

Los Espuelazos